2023.11.21 22:00 誤記修正&宣伝加筆しました

眞白井エイドです。

普段は、YoutubeでMtGパイオニアに関する配信や、Twitterでパイオニア週刊紙「週刊ふんわりパイオニア便り」を発行しています。

さて、記事執筆現在……パイオニアを騒がせているのは「イクサラン:失われし洞窟(以下、LCI)」の登場で環境に彗星の如く表れた3つのデッキ。

いわゆる【探検コンボ/アマリア野茂み】【クイントリウスコンボ/象さん増産】【地質鑑定士コンボ/発見コンボ/Geoform】です。

どれも『3~4キルが可能』『キーカードの少ないコンボ』『急速な研究が進みトーナメントレベルのデッキ強度を兼ねつつある』と三拍子そろっており、今週末の「プレイヤーズコンベンション愛知2023」で開催される日本のパイオニアRCQ・『チャンピオンズカップファイナル』を前に騒然としています。

その中でも【クイントリウスコンボ/象さん増産】【地質鑑定士コンボ/発見コンボ/Geoform】は非常に話題になっており、日々新しいデッキリストが誕生しています。

【探検コンボ/アマリア野茂み】もデッキリストの洗練は進んでいるのですが、派生形を含めるとやはり発見系2種には劣るといえるでしょう。

ということで、【クイントリウスコンボ/象さん増産】【地質鑑定士コンボ/発見コンボ/Geoform】がどんなデッキなのか?どういう経緯で研究が進んできたのか?を、史料の側面を兼ねてまとめていこうと思います。

ご紹介している情報・投稿は、あくまで自分が観測できた範囲のものであり、完全な発端やすべてのリストを追えているわけではないこと・完全に情報を網羅しているわけではない点はご容赦ください。

もし、追加の情報がありましたらDMやお問合せでいただけますと嬉しいです!

>>>突然の宣伝<<<

12/23・24に、パイオニア対戦のオフラインイベントを神奈川・横浜&千葉・茂原で開催します!

詳細は #クリスマスはパイオニア で検索、または下の大会ページへ!

そもそも「発見」って?

この2つのデッキの話をするためには、まずLCIで登場したキーワード処理・「発見/Discover」について説明しないといけません。

「発⾒Nを⾏う」とは、

・マナ総量がN以下であり⼟地でないカード1枚が公開されるまで、あなたのライブラリーの⼀番上から1枚ずつ追放していく。そのカードが『発⾒された』カードである。

・その結果としてなる呪⽂のマナ総量がN以下であるなら、あなたはそのカードを、マナ・コストを⽀払うことなく唱えてもよい。

・そうしないなら、そのカードをあなたの⼿札に加える。

・残りの追放されたカードをあなたのライブラリーの⼀番下に無作為の順番で置く。

という意味である。

「イクサラン:失われし洞窟」リリース・ノートより引用 一部読みやすさのために改変

今なおモダンで存在感を放っているキーワード能力・「続唱/Cascade」のリメイクと公式でも言及されており、「続唱」の持っていた問題点をいくつか解消したものになっています。

大きな変更点としてはこの2点。

「続唱」を誘発させるカードのマナ総量と手に入るカードのマナ総量が結びついてしまっている

→ 切り離すことでカードのバランスを取りやすくなり、さらに動詞として使って発生させたいときにいつでも発生させることができるようになった!

例)極論、10マナのカードに「発見1」をつけても良い

《内なる太陽、チミル/Chimil, the Inner Sun》の「終了ステップに発見5を行う」が出来るように

打消し呪文のように、いま唱えたくない呪文が対象になったときにディスアドバンテージになる

→ 唱えたくないならカードを手札に置くという選択肢が増えた!

「続唱」の基本的な強みの1つ・「1枚が2枚以上になる可能性がある」は変わっておらず、《地質鑑定士/Geological Appraiser》のカード公開と共にメカニズムが発表された時には、「続唱が調整されて程よい強さがあるメカニズムになったのでは」と期待する声も上がっていました。

しかしこの「発見」……「続唱」のもう1つの強み、そして「続唱」が今なお使われ続けるメカニズムになっている理由には、手が加えられていませんでした。

それは、「デッキを調整することで続唱で唱える呪文をコントロール出来る」こと。

開発記事では「デッキ構築により、メカニズムに組み込まれた分散を弱めることができることが多い」と表現されていますね。

たとえばモダンの【リビングエンド】は、《断片無き工作員/Shardless Agent》より小さいマナコストのカードを《死せる生/Living End》だけにすることで、《死せる生》を確定で唱えることが出来るようにしています。

しかしこれは、逆に考えれば「デッキ構築に強い制約が課される」という事でもあり、事実、【死せる生】は最近こそカードが充実してきましたが、以前は弱いカード(サイクリング出来る高コストクリーチャー)もデッキに入れないといけないデッキでした。

ですが、「発見」はこの制約も乗り越えることが出来てしまっていたのです。

それが「発見」カードから「発見」をめくることでチェインが続いてしまい、かつそのチェインが容易な点。

実は《地底鑑定士》のテキスト・「これが唱えられていた場合」は、「発見」からのチェインのロックになっているようでなっておらず、さらに《嘶くカルノサウルス/Trumpeting Carnosaur》はETB誘発ということで、追加誘発が簡単に出来てしまったのです。

(チェインのロックなら『手札から唱えていたなら』になる)

さらに、LCIの実用ラインの発見カード・《嘶くカルノサウルス》《クイントリウス・カンド/Quintorius Kand》《地質鑑定士》たちが、それぞれ「6マナでETBでの発見5」「5マナで起動型能力での発見4」「4マナでETBの発見3」となぜかスムーズにチェインが成立。

つまり、

デッキの中に「発見」カードを大量に入れ、各「発見」カードが別の「発見」カード、あるいはそれに繋がる非「発見」カードを唱えられるように確定させる

ことで、ある「発見」カード1枚を唱えるだけで「発見」を次々チェインさせることが可能だったのです。

その動きはレガシーの続唱チェインデッキ・【ギャラクシーカスケード※】を彷彿とさせます。

※続唱をチェインさせることで《引き裂かれし永劫、エムラクール/Emrakul, the Aeons Torn》を早期に叩きつけたり、

クリーチャーを横並びさせて《大渦の放浪者/Maelstrom Wanderer》の速攻付与でワンパンを狙うデッキ。

幸いスタンダードの現カードプールでは『非「発見」カードから「発見」カードに繋げる』動きが難しかったためすぐには悪さはしなかったのですが、問題はパイオニア。

ETB発見カードや《クイントリウス・カンド》のコピーになれる『クローン』カード、あるいは低マナで高マナクリーチャーを出せる踏み倒しカード……

充実したカードプールとピッチ妨害の無い環境で生まれたのが、パイオニアのリビングエンド、あるいはギャラクシーカスケード……【クイントリウスコンボ/象さん増産】【地質鑑定士コンボ/発見コンボ/Geoform】だったのです。

クイントリウスコンボ/象さん増産

どんなデッキ?

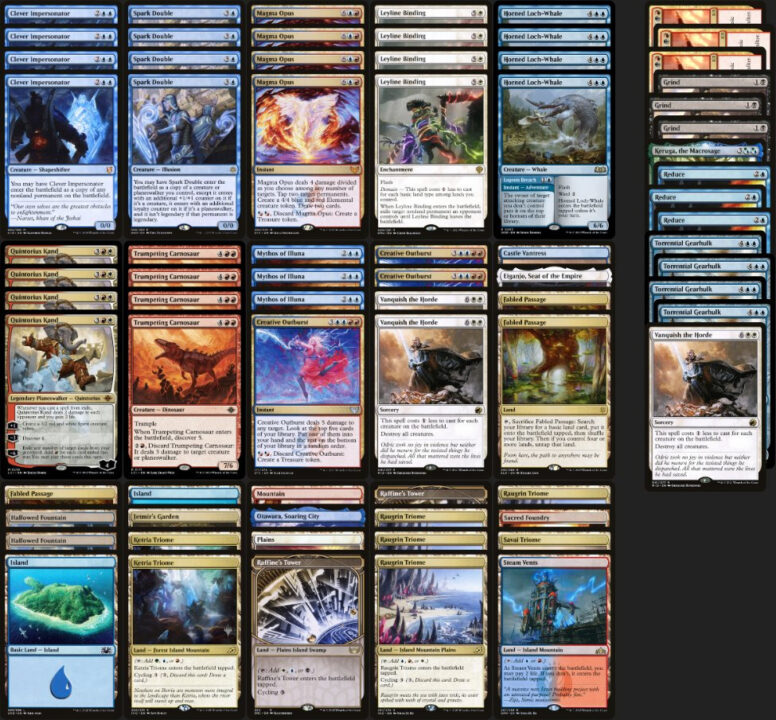

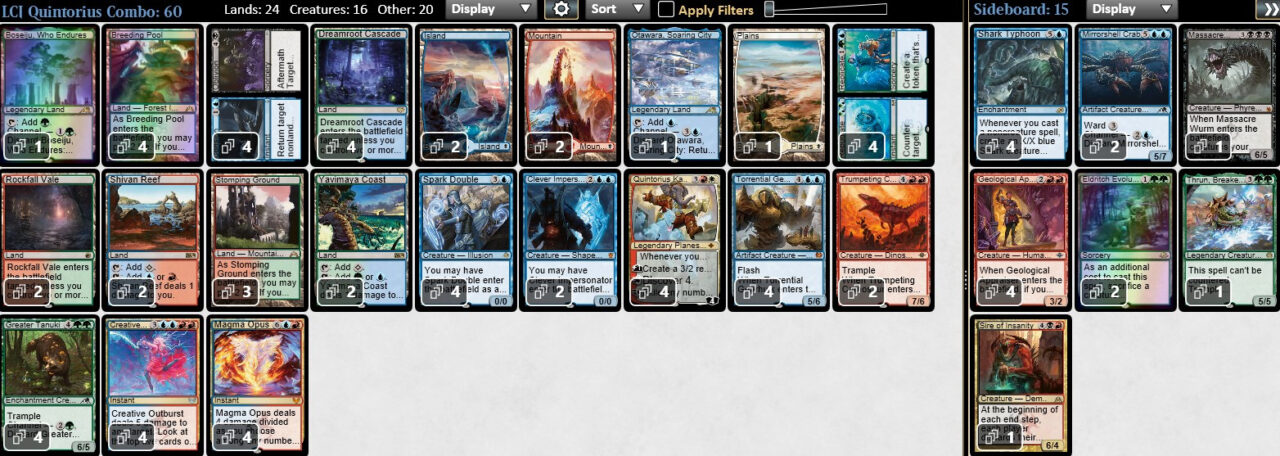

「発見」デッキで最初に話題になった【クイントリウスコンボ/象さん増産】は、《嘶くカルノサウルス/Trumpeting Carnosaur》《クイントリウス・カンド/Quintorius Kand》の「発見」から、いわゆる『クローン』……《灯の分身/Spark Double》《賢いなりすまし/Clever Impersonator》を確定で唱え、それらのコピーになることで「発見」を再度使い、最終的に《クイントリウス・カンド》の常在型能力のドレインで勝つデッキです。

まだ名前が定まっていませんが、この記事では以降【クイントリウスコンボ】で表記を統一します。

現スタンダードのカードプールには『PWにもクリーチャーにもなれるクローンカード』が存在しないため成立しませんが、パイオニアには4マナ以下で3種存在するため成立したデッキです。

始動が5マナ以上と重く、かつクローン系カードを確実に「発見」でめくるために4マナ以下のカードを一切入れられないという縛りはありますが、その欠点は「起動型能力による宝物生成」「実際に使う際のマナコストがマナ総量と異なるカード」で補っています。

「実際に使う際のマナコストがマナ総量と異なるカード」の中でも《力線の束縛/Leyline Binding》はインスタントタイミングで相手の妨害パーマネントを除去することもでき、序盤を凌ぐだけではない頼もしい1枚となっています。

強み兼弱みは、最初にキャストした《嘶くカルノサウルス》《クイントリウス・カンド》が除去されなければ勝利が確定する事≒除去されるとチェインが止まる事。

しかし、《嘶くカルノサウルス》は火力除去を受け付けないスタッツのため確定除去しか受け付けず、《クイントリウス・カンド》はPWにあたる火力やパーマネント除去が必要なため、『持っている除去によっては裏目が発生する』読めなさも持っています。

さらに、チェインしなくてもコントロールプランを取って、少しずつ「発見」をしながら盤面を制圧することも可能。

このプランはメジャーな対策カード・《減衰球/Damping Sphere》や《エメリアのアルコン/Archon of Emeria》の効き目を薄くすることが出来るプランでもあります。

ロングゲームをしかけながらワンショットコンボをちらつかせることが出来る……というのは、既存の【ローナ・コンボ】に通じる強みがあります。

デッキの推移

ことの始まり

最初に日本語でデッキの存在が発覚したのは11/15のこと。

海外のデッキクリエイター/MtGストリーマー・d00mwake氏の投稿を、同じくMtGストリーマーのMOパンダ氏が引用RTしたのがきっかけだと思われます。

かなり粗削りなリストではありますが、「起動型能力での宝物生成」と「実際に使う際のマナコストがマナ総量と異なるカード」……その中でも《力線の束縛》、出来事クリーチャー、分割カードの採用は確立されています。

初期:版図ランプ型の登場

d00mwake氏のリストを基にMOパンダ氏がブラッシュアップしたリストで、Pioneer Leagueを4-1したのが11/17のこと。

まずは相棒に《巨智、ケルーガ/Keruga, the Macrosage》が採用されており、デッキがある程度バレるリスクはあるものの、中盤以降のリソース回復が可能になっています。

d00mwake氏のリストからは、クローンカードの枚数が大幅に減らされ6枚に。

また、宝物生成カードをオミットした代わりにランプ系カード《大狸/Greater Tanuki》《豆の木の巨人/Beanstalk Giant》の2種8枚が追加され、別フィニッシャーとして《群れの渡り/Herd Migration》《多元宇宙の突破/Breach the Multiverse》が追加されたことで、ランプデッキとしての側面が強くなりました。

《群れの渡り》は《力線の束縛》を使う都合、自然と版図カウントが揃い、意外と色拘束が厳しいこのデッキではかなり噛み合っている1枚です。ライフゲインも嬉しい。

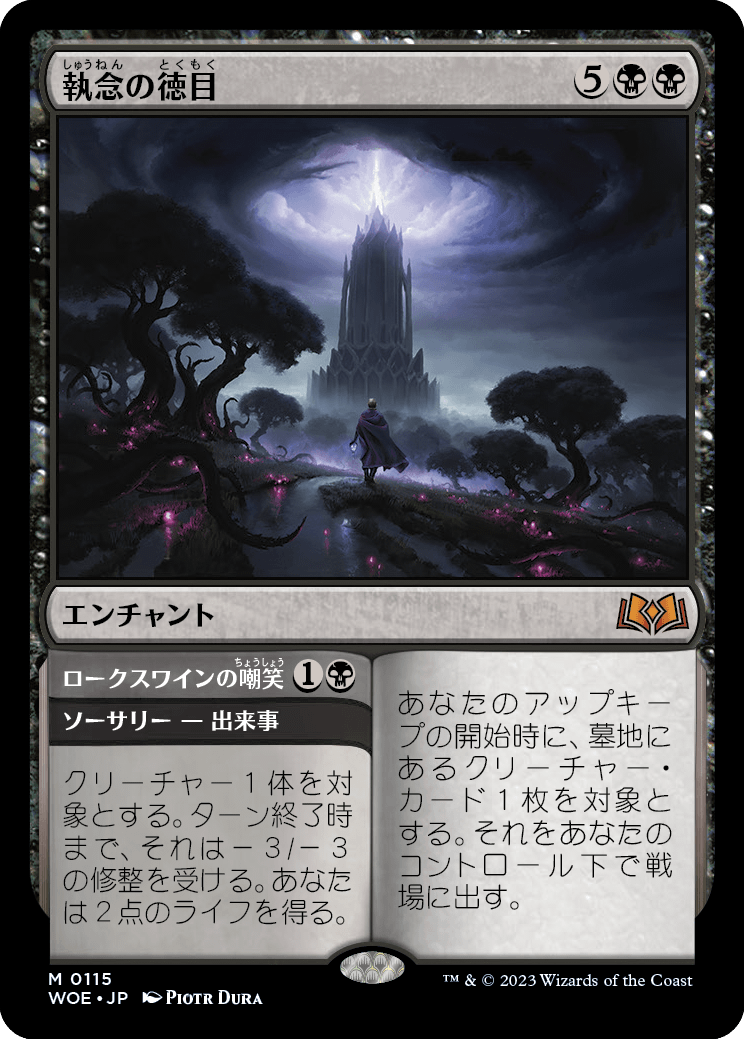

コントロール札は《力線の束縛》に、追加で《執念の徳目/Virtue of Persistence》が追加。

2マナの出来事面は序盤のしのぎ札として優秀なのはもちろんのこと、7マナの当事者面も起動型能力でダメージとして使った《嘶くカルノサウルス》や《大狸》、あるいは除去されたクローンクリーチャーを回収できます。

サイドボードは大きく様変わりしており、

・追加の火力兼《クイントリウス・カンド》でのダメージを底上げする《勇気の徳目/Virtue of Courage》

・発見に引っかからない追加除去《豪奢+誤認/Bedeck+Bedazzle》

・相手の妨害パーマネントに鑑賞できる《コグラとイダーロ/Kogla and Yidaro》

・ランパン戦略との噛み合いが良い《創造の座、オムナス/Omnath, Locus of Creation》

・空からゲームを終わらせられる《偉大なる統一者、アトラクサ/Atraxa, Grand Unifier》

と、アグロに対する干渉札をガッツリ増やしながら、ランプ戦略でより強く使えるカードが選ばれています。

中期:分割カードの積極採用

翌日11/18にはMOパンダ初期型に近いリストを、MtG動画投稿者/ストリーマーのpipo氏が配信で回しています。

MOパンダ型と特に異なる点としては、まず相棒は不使用。

デッキバレのリスクを減らした結果でしょうか。

そしてメインボードの特徴的なカード・《発見+発散/Discovery+Dispersal》です。

《発見》は(同じ名前ながら)「発見」に引っかからないデッキの潤滑油であり、《発散》も相手の妨害パーマネントに干渉できるカードです。

特に《発散》はミラーマッチで持っていると非常に頼もしく、デッキが流行ってきたことに伴いメインで検討されたカードでしょう。

《発見》も、ドローソースの少なさによるデッキの不安定さが疑問視されていたところに非常にフィットしています。

また、サイドボードはややアグレッシブサイドボードという雰囲気があり、《鏡割りの寓話/Fable of the Mirror-Breaker》《万物の座、オムナス/Omnath, Locus of All》《骨集めのドラコサウルス/Bonehoard Dracosaur》といったミッドレンジ的な強さを持つカードが多く採用されています。

コントロール対策は《ドロモカの伝令/Herald of Dromoka》、アグロ対策は《絶滅の契機/Extinction Event》になっています。

このころから、さらにX/旧Twitter上での研究が非常に活発になり、特に分割カードの研究はこの辺りから進み始めた印象があります。

永廻檸檬さんの投稿によれば、11/19の時点で後述の【地底鑑定士コンボ】も含めて複数の型がエクスプローラー上で試されていたことが伺えます。

後期①:発見デッキミラー前提のデッキ構成へ

【地底鑑定士コンボ】の登場もあり、デジタルのパイオニア/エクスプローラーは「発見デッキ」前提のメタゲームの環境になっていきます。

そしてそれは【クイントリウスコンボ】のメインボードにも影響を与え、メインからミラーにも対応できるカードが採用され始めました。

その一例が11/19に投稿された、「まつがん」ことAtsushi Ito氏のリストです。

先述の永廻檸檬さんの投稿にならえば、『象さん+青ギアハルク型』。

ランプカードは宝物生成の《創造の発露/Creative Outburst》《マグマ・オパス/Magma Opus》とランパンの《大狸》。

墓地に落とした宝物生成スペルを活かせるように、《奔流の機械巨人/Torrential Gearhulk》が採用されているのが特徴的です。

分割カードは《覆滅+複製/Repudiate+Replicate》《徙家+忘妻/Consign+Oblivion》の2種8枚がメイン採用。

ミラーの「発見」や《力線の束縛》を打消せる《覆滅》に、「発見」でめくれてもクローンや《嘶くカルノサウルス》のコピーになることでチェインが継続する《複製》。

ミラーの「発見」チェイン始動時に妨害できる《徙家》と中盤戦以降に相手の手札を詰められる《忘妻》。

特に《覆滅+複製》は「「発見」でめくれてしまうがチェインに支障のない分割カード」ということで、とても面白い発見でした。

後期②:そして大舞台へ

そして、11/20の朝。

MtGプロの市川ユウキ氏から衝撃的な投稿が。

MOの大型イベント・Pioneer Showcase Challengeで、【クイントリウスコンボ】が優勝したのです。

以前の自分のインタビューにもありますが、Showcase ChallengeはMOの中でも特に競技性の高いイベント。

そこでの優勝は、【クイントリウスコンボ】の競技レベルの強さを証明した、と言っても過言ではないでしょう。

市川氏が使用したのは、MOパンダ氏のランプ寄せリストの発展形。

相棒に《巨智、ケルーガ》を採用しており、デッキバレリスクを背負いながらも長期戦に強くした形ですね。

これまでのデッキ研究で発見された《覆滅+複製》《徙家+忘妻》《豪奢+誤認》といった優秀な分割カード、《群れの渡り》を盛り込みつつ、サイドボードには《シェフェトのオオトカゲ/Shefet Monitor》といったオリジナルの採用も見受けられます。

サイクリングコストは重いですが、ランプ戦略を支えてくれるいぶし銀な1枚です。

地質鑑定士コンボ/発見コンボ/Geoform

どんなデッキ?

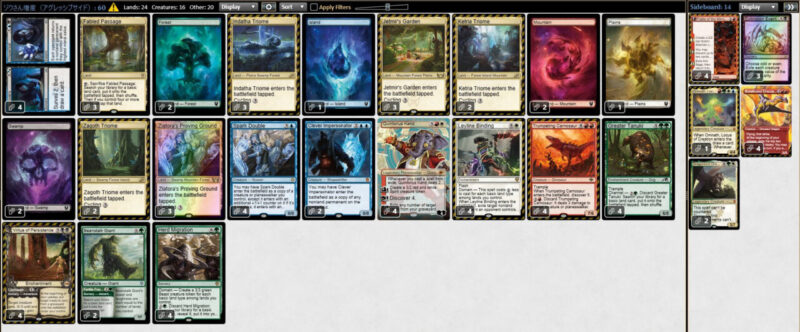

【クイントリウスコンボ】がロングゲームを見据えた進化を遂げた一方で、『速度』に特化した進化を遂げたのが【地質鑑定士コンボ/発見コンボ/Geoform】。

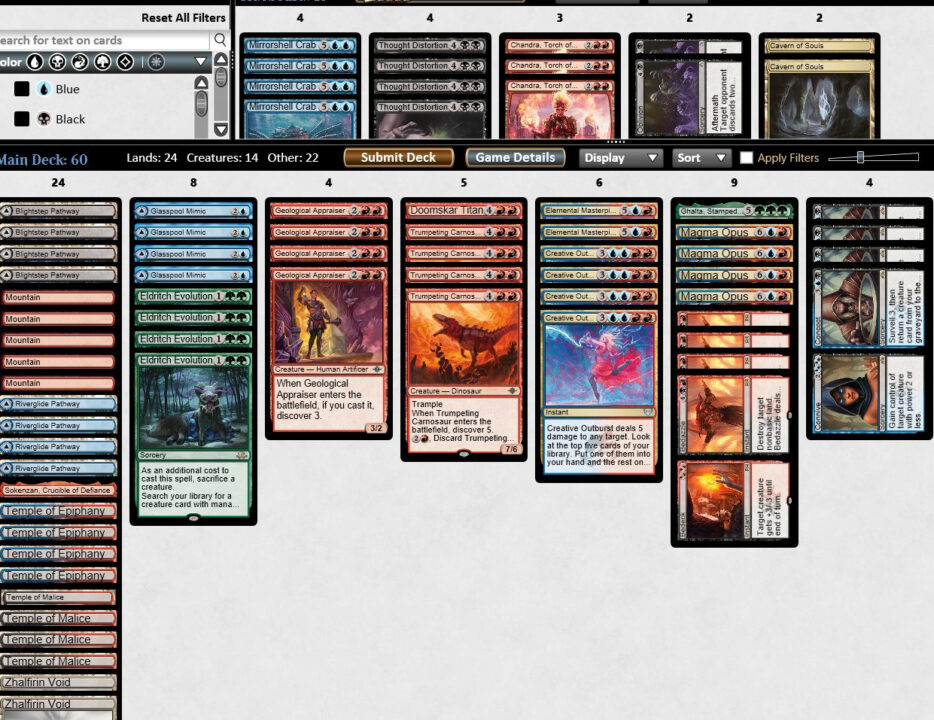

「発見」カードは《地質鑑定士》《嘶くカルノサウルス》に絞り、《地質鑑定士》から「発見」するカードを《地質鑑定士》になれる《玻璃池のミミック/Glasspool Mimic》と《異界の進化/Eldritch Evolution》のみにすることで、4マナの《地質鑑定士》から6マナの《嘶くカルノサウルス》へ、マナ総量を遡ることを可能に。

そうして、《嘶くカルノサウルス》から《地質鑑定士》、《地質鑑定士》から《異界の進化》……を繰り返すことで次々クリーチャーを展開したのち、《異界の進化》から同じく6マナの《ドゥームスカールのタイタン/Doomskar Titan》を呼び出すことで速攻を付与し、ワンショットを決めるデッキです。

こちらも呼び方は定まっていませんが、今後の記事内では【地底鑑定士コンボ】で統一します。

「起動型能力での宝物生成」は【クイントリウスコンボ】から受け継がれており、《地底鑑定士》が4マナと軽いこともあり、コンボ成立は脅威の最速3ターン目の1枚始動コンボ。

これはLCI前のパイオニアでは、理想ムーブの【アブザン・パルヘリオン】でしか成し得なかった速度です。

ですが、【アブザン・パルヘリオン】は墓地を使う都合上1~2ターン目に切削スペルを打つ必要があるため実質2~3枚コンボかつ、墓地と複数パーマネントを使用するため対策カードで触りやすいという側面もあり、コンボ成立のハードルは雲泥の差があります。

むしろ、コンボ成立ターンの速さと始動の簡単さは、過去に禁止された【インバーターコンボ※1】【ケシスコンボ※2】を彷彿とさせるものがあります。

※1…《真実を覆すもの/Inverter of Truth》でライブラリーを一瞬で空にし、《タッサの神託者/Thassa’s Oracle》で特殊勝利するデッキ。

《真実を覆すもの》禁止で使用不可に。

※2…墓地と戦場に特定のカードが揃った時点で《隠された手、ケシス/Kethis, the Hidden Hand》の能力を起動することで、

相手をライブラリーアウトさせるデッキ。《隠された手、ケシス》の禁止で使用不可に。

強み兼弱点は【クイントリウスコンボ】と変わらず、最初にキャストした《地質鑑定士》が除去されなければ勝利が確定する事≒除去されるとチェインが止まる事。

《地質鑑定士》は3/2の4マナクリーチャーと比較的除去にあたりやすいため、止めるハードルは【クイントリウスコンボ】よりはやや低いように思われますが、最速3ターン成立と考えると、妨害のための初期手札のハードルは高いと言えるでしょう。

《力線の束縛》が入っていない分、妨害パーマネントへの耐性はやや落ちていますが、そこはデッキ自体の速さや【クイントリウスコンボ】の研究で発見された《発見+発散》のようなカードでフォローしています。

デッキの推移

初期:《地質鑑定士》特化型の登場

研究が早すぎて正直追いかけ切れていないのですが、自分が観測した範囲では11/18には【地質鑑定士コンボ】は登場していました。

デッキの大枠はかなり早い段階で確立されており、またこのころから「「発見」デッキはヤバいのでは?」という話が出ていた記憶があります。

先述の通り、【クイントリウスコンボ】側でも「発見」デッキメタを前提にした組み方がされ始めたの、もこの辺りと言う感覚です。

番外:ヒストリックでの活躍

そして、【地質鑑定士コンボ】はパイオニア/エクスプローラーにとどまらず、MTGAの魔境・ヒストリックでも結果を残します。

おりしも「発見」デッキ研究が過熱していた裏では、世界大会の権利が懸かったMTGA最高峰の競技イベント「予選ウィークエンド」が開催されており、11/20にはそれをAkio ProsのAkio氏ことそーとりゅ~氏がヒストリック仕様の【地質鑑定士コンボ】で突破したのです。

ヒストリックはパイオニア範囲のみならず、エターナル範囲のカード・デジタル限定カード・アッパー調整カードが入り乱れた非常に高速かつ理不尽寄りのゲームが繰り広げられるフォーマット。

より具体的にいえば、0ターン目に置いた「力線サイクル」から1マナで《聖トラフトの霊/Geist of Saint Traft》を踏み倒して、2ターン目からオーラで強化してぶん殴り始めるデッキが最強ではないレベルです。

そんな環境で勝てたということは、翻って【地質鑑定士コンボ】が理不尽に手がかかる強さをはらんでいることの証明と言えるかもしれません。

後期:そして大舞台へ

そして、11/20。

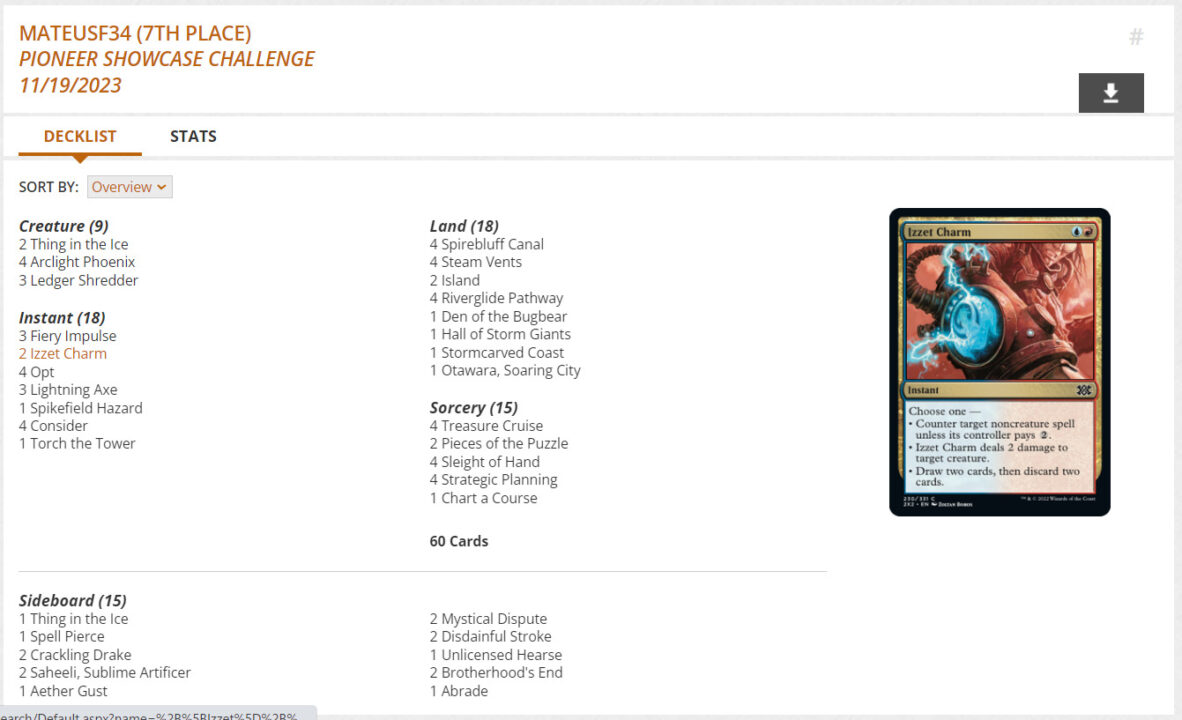

先述の市川ユウキ氏が優勝したPioneer Showcase Challenge。

その決勝戦のマッチアップは――【クイントリウスコンボ】vs【地質鑑定士コンボ】でした。

【地質鑑定士コンボ】を握っていたのは、プロツアー優勝経験もある名プレイヤー、ヤン=モーリッツ・メルケル氏。

トップクラスプレイヤーが大舞台での相棒として選ぶに値する信頼を、【地質鑑定士コンボ】がこの短期間で得たというのは驚きです。

ソース:Jan-Moritz Merkel氏X/旧Twitter

メインから《豪奢+誤認》を4枚採用することで軽量除去を充実させ、新たなる分割カード・《詭謀+奇策/Connive+Concoct》の《奇策》によって、《異界の進化》の追加コストや除去で墓地に落ちた《地質鑑定士》《嘶くカルノサウルス》をリアニメイトすることで、再度チェインを始めることが可能になっています。

(2023.11.21 22:00 修正)

サイドカードはコントロールガンメタの《思考のひずみ/Thought Distortion》《鏡殻のカニ/Mirrorshell Crab》《魂の洞窟/Cavern of Souls》、ミッドレンジな強さを持つ《反逆の先導者、チャンドラ/Chandra, Torch of Defiance》、ミラー対策の《徙家+忘妻》を採用。

「「発見」デッキとそのメタデッキに環境がある程度寄る」と言うことを見据えた構築になっており、お見事です。

ちなみにSEラウンドの当たりは【イゼット・フェニックス】と【ラクドス・ミッドレンジ】。

【ラクドス・ミッドレンジ】はあまり対抗カードを入れていませんでしたが、【イゼット・フェニックス】はメインボードから《イゼットの魔除け/Izzet Charm》《氷の中の存在/Thing in the Ice》採用、サイドに《霊気の疾風/Aether Gust》《軽蔑的な一撃/Disdainful Stroke》《呪文貫き/Spell Pierce》に追加の《氷の中の存在》とかなりガードを上げていたにもかかわらず、メルケル氏が見事2-1で突破しており、【地質鑑定士コンボ】のポテンシャルの高さを見せつけていました。

今後はどうなる?

【クイントリウスコンボ】と【地質鑑定士コンボ】の相性については、今回は【クイントリウスコンボ】に軍配があがりましたが、まだまだ研究は進みそうな気配があり、今後相性がどうなるかは分からなそう。

各デッキの内容についても、一旦は大枠が固まった気配がありますが、「除去のバランス」「土地配分」「サイドボード」と洗練出来る部分はまだまだあり、今後も目が離せなさそうです。

一方で、デッキの速度やコンボ始動の容易さは、過去に禁止になったデッキを彷彿とさせるものがあり、MtG公式からの緊急対応が入る可能性も否めません。

特に【地質鑑定士コンボ】の3ターン目1枚始動はモダンでも危うい速度であり、良くも悪くもパイオニアの環境を大きく変えるデッキであることは間違いないでしょう。

そんな背景も踏まえて、今回は史料も兼ねて「発見デッキ」2種をまとめてみました。

皆さんの何かの参考になれば幸いです。

ちなみに今回は紙面とマンパワーの都合で触れられませんでしたが、最初に触れた【探検コンボ/アマリア野茂み】も十二分にヤバく、こちらもパイオニアの激変の一端を担っています。

【地底鑑定士コンボ】を有名にした一因には以下の動画もありますが、実はこの動画、プレイヤー側=【探検コンボ/アマリア野茂み】も3キルハンドだったりします。こわい。

果たしてパイオニアはどうなってしまうのか。今後も追い続けたいと思います!

おわりに

筆者は普段から、パイオニアに関する活動をしております。

「週刊ふんわりパイオニア便り」や毎週火曜日の「デッキリスト・チェッカーズ!」をはじめ、X/旧TwitterとYoutube投稿にてパイオニアに関する発信をしておりますので、ぜひフォロー・チャンネル登録をお願いします! 大変励みになります。

欲しいものリストも公開しておりますので、ご支援いただける方はよろしくお願いいたします…!

それでは、また!